世界有数の古代湖として、400万年以上にわたり形や位置を変えながら、多種多様な生物を育んできた琵琶湖。その琵琶湖ではこの約半世紀で、北米原産のオオクチバス(通称ブラックバス)やブルーギルといった侵略的外来魚の侵入により、多くの在来生物が激減し、独自の生態系にひずみが生じてしまった。 外来魚問題の現状と、失われた生物の保全に向けた取り組みについて、琵琶湖研究の最前線で活躍する専門家2名に話を聞いた。

釣りブームで外来魚が増加

オオクチバスは 1974年に、琵琶湖で初めて確認された後、潜伏期を経て83年頃に急増した。バス釣りの人気の高まりとともに、意図的に放流されたのが要因とみられている。

80年代後半にピークを迎えた後は、減少に転じたものの、90年代前半には先に定着していたブルーギルが、代わりに急増していった。

オオクチバス(琵琶湖博物館提供)。

ブルーギル(琵琶湖博物館提供)。

これらの外来魚が増えると、滋賀県の郷土料理「鮒(ふな)ずし」の材料となるニゴロブナや、素焼きが珍重されるホンモロコなどの魚が激減しただけでなく、漁獲対象にならないイチモンジタナゴやカワバタモロコといった在来魚も姿を消していった。滋賀県立琵琶湖博物館専門学芸員・県自然環境保全課の中井克樹(なかい かつき)氏は、「開発による生息環境の変化も大きいが、オオクチバスやブルーギルによる捕食が決定的な要因の1つ」と指摘する。

中井 克樹氏(筆者撮影)。

漁業や生態系への悪影響を懸念した県は99年から、オオクチバスとブルーギルを中心に駆除を強化。捕れた外来魚の買い取りなどを通じて、漁師による捕獲を促したほか、2003年には、釣った外来魚の再放流(リリース)を禁止する全国初の条例「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」を施行。湖岸沿いや漁港に、外来魚回収ボックスやいけすを設置し、釣り人からも回収するようにした。

湖岸に設置されている外来魚回収ボックス(筆者撮影)。

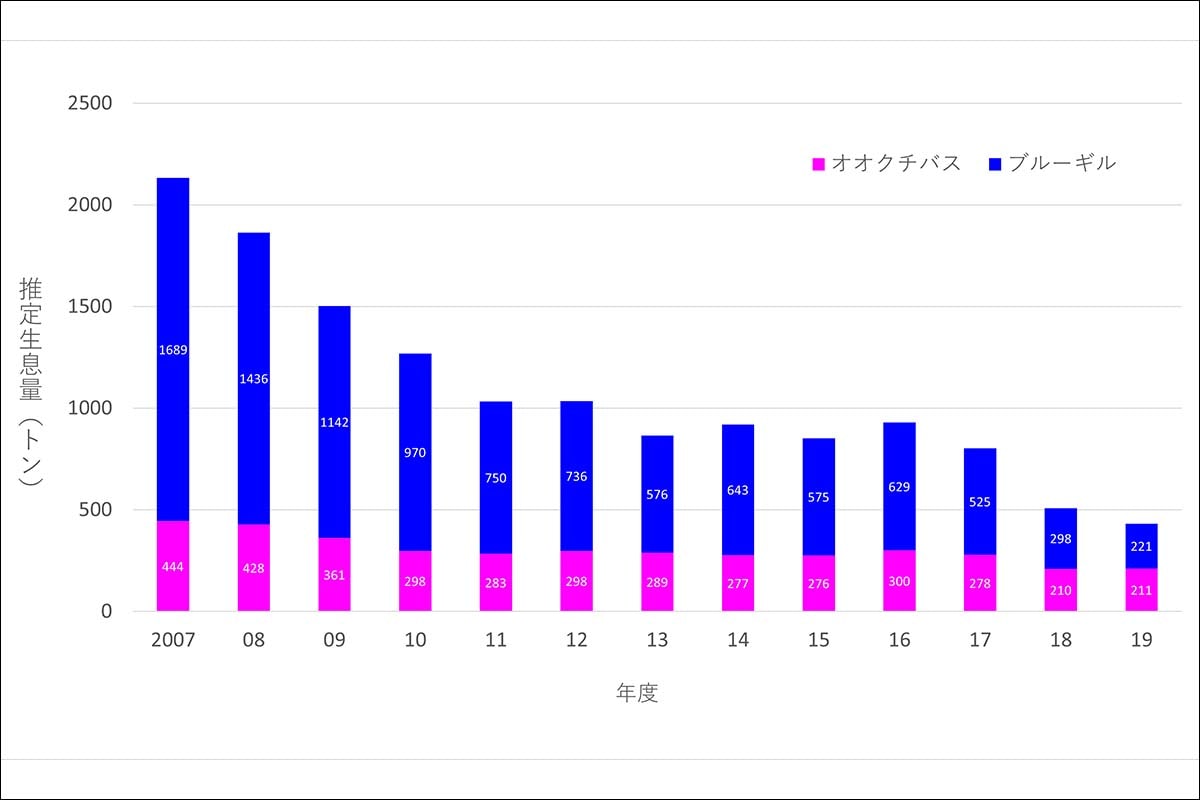

電気ショックで一時的に気絶させ、その間に捕獲する電気ショッカーボートによる駆除も手伝い、オオクチバスとブルーギルは推定生息量が徐々に減少。県によると、両種の推定生息量は、2007年度の2,132トンから2019年度には432トンに減少した。

オオクチバスとブルーギルの推定生息量の推移(県のデータを基に作成)。

稚魚の放流や産卵繁殖場となるヨシの植栽、水田までの魚道をつくり、外来魚のいない水田で産卵できるようにする「魚のゆりかご水田」といった取り組みもあり、漁業には回復の兆しが見えている。県が21年3月に発表した環境白書によると、ニゴロブナやホンモロコは、琵琶湖の北湖で漁獲量が戻りつつあり、南湖では十数年ぶりにホンモロコの産卵が確認されたという。

一方で、イチモンジタナゴやカワバタモロコは今でも、環境省のレッドリストでそれぞれ絶滅危惧IA類、IB類に分類されており、近い将来絶滅の危険性が高い種と評価されている。中井氏は、「ニゴロブナやホンモロコは水産資源であり、地域の食文化や漁業者の生活を支えているが、イチモンジタナゴやカワバタモロコはそうではない。財源が限られる中、人間の生活に直接関わることから優先的にお金が使われる」ことが、積極的な保全が進みにくい一因だと指摘する。

たった数十年の人間の活動により、長年続いてきた琵琶湖独自の生態系に、大きな歪みが生じてしまったのだ。

琵琶湖に迫る新たな脅威

こうした中、湖に新たな脅威が迫っている。北米原産の外来魚コクチバスやチャネルキャットフィッシュが近年、それぞれ琵琶湖につながるダム湖、河川で確認されており、琵琶湖へと侵入・拡大する可能性があるという。中井氏は「コクチバスは釣りのために密放流されたとみられる。チャネルキャットフィッシュも侵入経路は不明ながら、その可能性がある」と指摘する。

コクチバス(琵琶湖博物館提供)。

チャネルキャットフィッシュ(琵琶湖博物館提供)。

両種はそれぞれ1995年、2001年に、琵琶湖で初確認されているが「潜伏期かもしれず」(中井氏)、これまで湖での繁殖は確認されてこなかった。

これらの魚は、魚類だけでなく、甲殻類や水生昆虫も好んで食べるため、ダム湖や河川からの侵入が続き、湖にいる個体も繁殖して増えれば、生態系にさらなる打撃を与える恐れもある。

中井氏は、漁業への影響も大きいと予想する。「コクチバスはオオクチバスやブルーギルと違い、泳ぎが得意で、流れのある所に居続けられる。琵琶湖につながる川で、これまで外来魚の影響をほとんど受けなかった川魚に深刻な被害が生じる可能性がある。チャネルキャットフィッシュは湖内で増えた場合、ニゴロブナやホンモロコを獲るための刺し網にヒレの鋭い棘(とげ)で絡みつき、除去の手間を増やしてしまう。エリ(小型定置網)にかかると、オオクチバスやブルーギルと違い、網に入った他の魚をむさぼり食ってしまう」(中井氏)。 県水産課によると、外来魚の駆除は主に漁業者が担っているが、コクチバスは生息するダム湖や河川で漁業者の減少や高齢化が進んでおり、なかなか駆除できていないのが現状だという。

加えて、オオクチバスは推定生息量が以前より減ったとはいえ「未だに電気ショッカーボートでは大型の個体が多数捕れ、十分に残っている可能性があり、全ての魚に占める割合はまだまだ多い」と中井氏は指摘。最近では、オオクチバスの生息量は横ばい傾向が続いており「駆除が進むと当然捕りにくくなる。減ってきたからといって手を緩めると、再び増える可能性もある」との危機感を募らせる。

「釣り場所や道具の見直しを」

中井氏は「駆除量が減っても漁獲努力を維持できるよう、状況の変化に応じた支援が必要。在来魚を取り戻すためにも、十分に減らす必要がある」と語る。

そして、バス釣りに対しては、「必要に応じて釣りそのものの制限といった、踏み込んだ対策を講じる必要もある」と強調する。密放流された魚でも、居る魚は自由に釣れるため、バスなどの密放流がなくならず、今も各地で生息域が拡大しているからだ。

中井氏は、県のリリース禁止条例に一定の評価を示しつつ「そもそも放流が禁じられ、本来いてはいけない魚を釣って遊ぶのは良いことかどうか、考えなければならない」と指摘。ルアー釣りは、プラスチック製のルアー(疑似えさ)や釣り針、釣り糸、鉛の重りが水中に残るなど、湖の環境への悪影響も大きいとして、「釣りができる場所や釣り具の種類を見直すことも必要では」と訴えた。

平安神宮で生き延びたイチモンジタナゴを保全

琵琶湖の在来生物は、外来魚の侵入だけでなく、開発による生息環境の劣化や消失などにより減ってしまった。元琵琶湖博物館総括学芸員の松田征也(まつだ まさなり)氏は、こうした生物の保全に取り組んできた。

松田 征也氏(筆者撮影)。

松田氏が注力してきたのが、イチモンジタナゴの保全活動だ。イチモンジタナゴは、琵琶湖・淀川水系や濃尾平野、福井県三方湖、和歌山県紀ノ川水系に天然分布する淡水魚で、前述の通り、琵琶湖ではオオクチバスの急増に伴い、1980年代後半からほとんど見られなくなってしまった。

イチモンジタナゴ(松田氏提供)。

食用魚でないため、漁業統計に表れず、生息数を正確に把握することはできないが、松田氏は「以前は湖に罠(わな)を仕掛けるとたくさん捕獲できたが、捕れなくなってしまった」と振り返る。

そのイチモンジタナゴが当時、平安神宮(京都市)の池に生息することが、水生生物の調査を行う市民グループにより確認された。池が引いている琵琶湖の水を通じてやってきたと考えられており、湖でオオクチバスやブルーギルが増えた頃、池の水質悪化を防ぐため、ろ過装置を通して取り入れるようになったため、これらの侵入を防ぐことができ、生き延びることができたとみられている。

毎年順調に繁殖

運良く残ったタナゴを守るべく、当時琵琶湖文化館(水族部門は96年に現琵琶湖博物館に移転)に勤めていた松田氏らは88年に初めて、平安神宮からイチモンジタナゴを譲り受け、飼育下での繁殖をスタートさせた。現在は 年間約300〜500匹のペースで、安定的に増やせるようになった。「当初は人工授精で増やそうとしていたが、他のタナゴ類と比べてもかなり難しく、稚魚になる前に死んでいた。イチモンジタナゴが卵を産み付ける二枚貝を水槽に入れて自然に近い環境を作り、ダニやヒルを除去して貝の健康状態も整えたところ、上手くいくようになった」(松田氏)。

平安神宮での生息調査(松田氏提供)。

博物館は、滋賀県内の市民グループ「ぼてじゃこトラスト」や企業などにもイチモンジタナゴを譲り渡し、 複数の場所での繁殖を進めている。これにより、機械トラブルや停電、地震や大雨などの災害でいなくなってしまっても、別の場所から分けてもらい再び育てられる。

複数の場所での繁殖を行う理由がもう1つある。遺伝的多様性の確保だ。多くの場所で、様々な親を使って増やすことにより、例えば「暑さに強い」「少ない酸素でも生きられる」といった様々な特徴を持つ個体を残せる可能性が高まり、絶滅のリスクを減らすことができるようになる。

外来魚がいる琵琶湖に戻すのは困難

前出のぼてじゃこトラストは2017年から、育てたイチモンジタナゴを野生復帰させるため、県の許可を得て、琵琶湖周辺のため池などに放流している。ため池によって、増え方にばらつきがあり、原因は調査中という。

放流にあたっては、 日本魚類学会のガイドラインにも沿って、「外来魚がおらず、水路伝いに侵入もせず、繁殖に必要な二枚貝が生息する」「他の地域・水系のタナゴと交わらない」といった条件をクリアした池を選んだ。淡水魚は、地域ごとに異なる遺伝子を持っており、交わると「その地域固有の遺伝的特徴が失われてしまう」(松田氏)ためだ。

ぼてじゃこトラストによるイチモンジタナゴの野生復帰(松田氏提供)。

故郷の琵琶湖へ帰すのが理想的だが、湖には、オオクチバスなどの外来魚がいまだに生息する。松田氏は、現時点では、琵琶湖に放流したイチモンジタナゴが「定着する可能性は極めて低い」と指摘。現状では「できるだけ多くの場所で増やし、放流できる個体数の確保に努めることが重要」との考えを示した。

多くの生物が保全されないまま消えている

生物多様性について、社会的認知度が徐々に高まり、国や地方自治体も環境施策に盛り込むなどして保全・利用に力を入れるようになった。しかし、国や滋賀県のレッドリストに掲載される種は年々増えており、絶滅の恐れが一段と高まっている種も少なくない。

松田氏は「色々な人が、あらゆる場所で、様々な種の保全に取り組んでいる。しかし、滋賀県、日本、そして世界には、さらに多くの生物が、保全活動の対象とされないまま絶滅の危機に瀕している」と指摘。「生物が1種いなくなることによる影響は未知数だが、その種には存在意義があるはず。遠い将来、生態系に打撃を与える可能性もある」と強調した上で、「ジャイアントパンダは、人々が残したいと行動したことで絶滅の危機を脱し、生息数が増えている。少なくなった生物に関心を持ち、それらを守る取り組みが広がることを願ってやまない」と語った。

中井 克樹(なかい かつき)

滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員/滋賀県自然環境保全課 生物多様性戦略推進室 主幹。

専門分野は環境保全復元学。侵略的外来生物の駆除活動にも携わる。

松田 征也(まつだ まさなり)

元滋賀県立琵琶湖博物館 総括学芸員(2021年3月末で定年退職)。

専門分野は底生生物学。希少淡水魚の保全にも取り組む。

コメント