日本最大の湖であり、世界有数の古代湖として多くの生物を育む琵琶湖で、異常が起きている。温暖化の影響で、湖の豊かな生態系を支えてきた「琵琶湖の深呼吸」と呼ばれる現象が、うまく行われなくなってしまったのだ。これにより死んだとみられる生物も見つかっており、現状が続けば、湖の生態系が破壊されるとの懸念も広がっている。

こうした中、立命館大学の熊谷道夫教授(地球物理学)らが今春、波の力でポンプを動かし、この深呼吸を人工的に支援するプロジェクトを始動させる。今回はその試みについて、熊谷氏へのインタビューも交えて紹介する。

「琵琶湖の深呼吸」とは 温暖化で異常

立命館大学 熊谷道夫教授(筆者撮影)

琵琶湖の深呼吸とは、毎年冬に起こる湖の「全循環」のこと。酸素を多く含んだ表層の水が、冬に冷やされることで下層の水との温度差がなくなり、混ざり合う現象だ。表層の水の酸素が、酸素が少ない下層にまで行き渡ることで、湖底の生態系が維持される。

しかし、この深呼吸が2019年と2020年、2年連続で確認されなかった。滋賀県によると、1979年の観測開始以降初めての事態という。

主な原因は温暖化とみられている。暖冬で降雪量が減り、湖に流れ込む冷たい雪解け水などが減少。表層の水が十分に冷やされず、下層の水とうまく混ざり合わなかった。

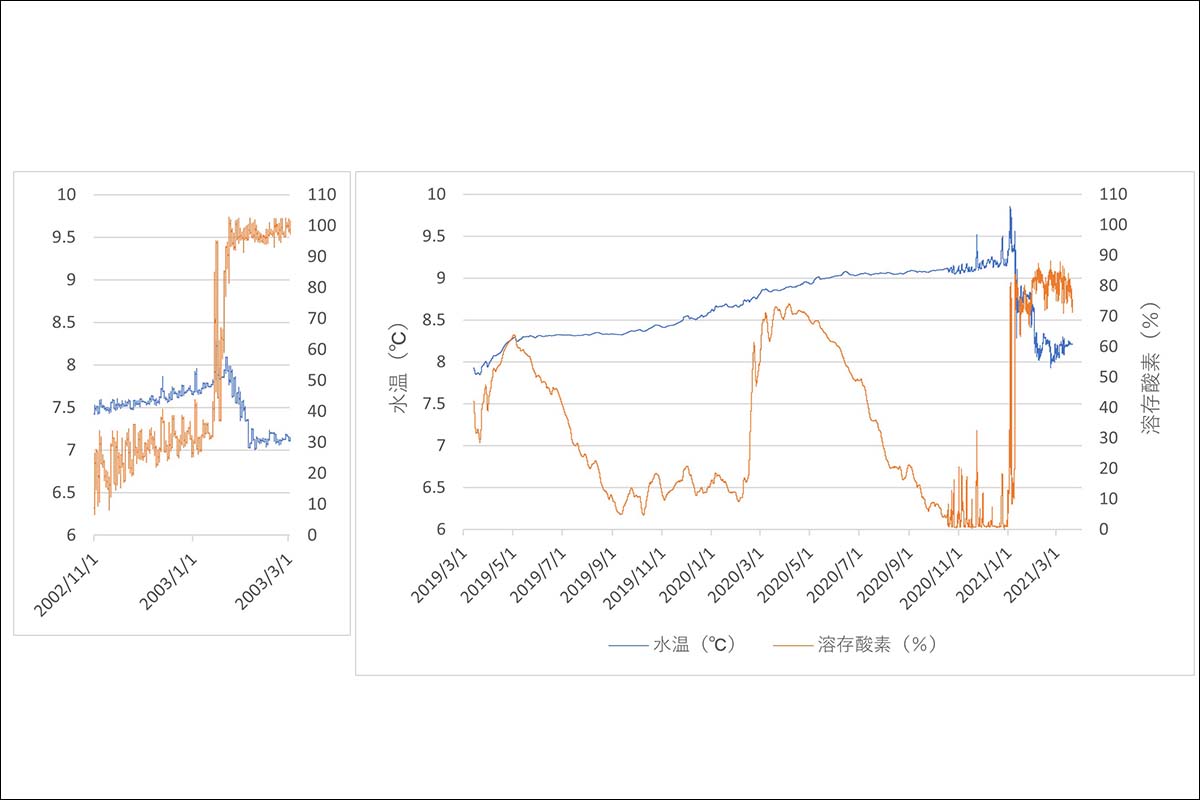

琵琶湖の湖底の溶存酸素濃度(水中に溶解している酸素の濃度)は例年、春から秋にかけて徐々に低下し、10~12月に最も低くなる。その後、2月前後に全循環により急激に回復し、飽和状態(100%前後)に戻る。

しかし、熊谷氏らが当時実施した調査によると、2019年には約65%、2020年には約75%程度までしか回復していなかった。滋賀県は2021年2月、︎寒波による冷え込みなどにより、3年ぶりに全循環が観測されたと発表したが、熊谷氏は「実際には8割程度しか回復していない。3月に入ると、溶存酸素濃度の低下が始まった」と指摘する。

琵琶湖湖底の水温と溶存酸素濃度の変化(熊谷氏の計測データを基に作成)

貴重な固有種が死に、生態系に打撃も

冬に全循環が起こらなかったことで、湖底の酸素濃度は2020年9月初めに、生物に影響が出る目安の20%(熊谷氏)を下回り、その後一時的に回復した期間を除き、約4カ月間その状態が続いた。湖底の酸素が少なくなったことで、そこに住む多くの生物が被害を受けた可能性がある。

熊谷氏の調査では、酸欠で死んだとみられるアナンデールヨコエビの死骸が見つかった。ビワオオウズムシの生息も確認されなかった。「ビワオオウズムシは死ぬと溶けてなくなる。生きた個体が見つからないということは、激減した可能性がある」との見方を示す。

アナンデールヨコエビ

ビワオオウズムシ(熊谷氏提供、一部加工)

アナンデールヨコエビとビワオオウズムシは、いずれも琵琶湖の固有種。固有種とは、特定の地域にのみ生息する生物で、世界でそこ(琵琶湖)にしかいない貴重な生物だ。熊谷氏は「数十万年もの間、琵琶湖でずっと生き続けていた固有種がいなくなることで、生態系が打撃を受ける可能性がある。食用魚のビワマスは、アナンデールヨコエビなどを食べる。将来的に、漁業に影響が出る可能性もゼロではない」と指摘する。

日本の年平均気温は上昇傾向を続けている。このまま温暖化が進み、深呼吸が正常に行われなければ、琵琶湖の生態系が破壊されてしまうとの懸念も広がっている。

クリーンエネルギーで「人工呼吸」

こうした中、熊谷氏はこの問題を解決するため、ポンプを波の力で動かし、湖の深呼吸を手助けする仕組みを考案した。

この計画を 「ウェイブ・ポンプ・プロジェクト(Wave Pump Project)」と名付け、クラウドファンディング で資金を募ったところ、目標の4倍を超える資金が集まった。この資金を用いて、プロジェクトを今春から本格的にスタートさせる。

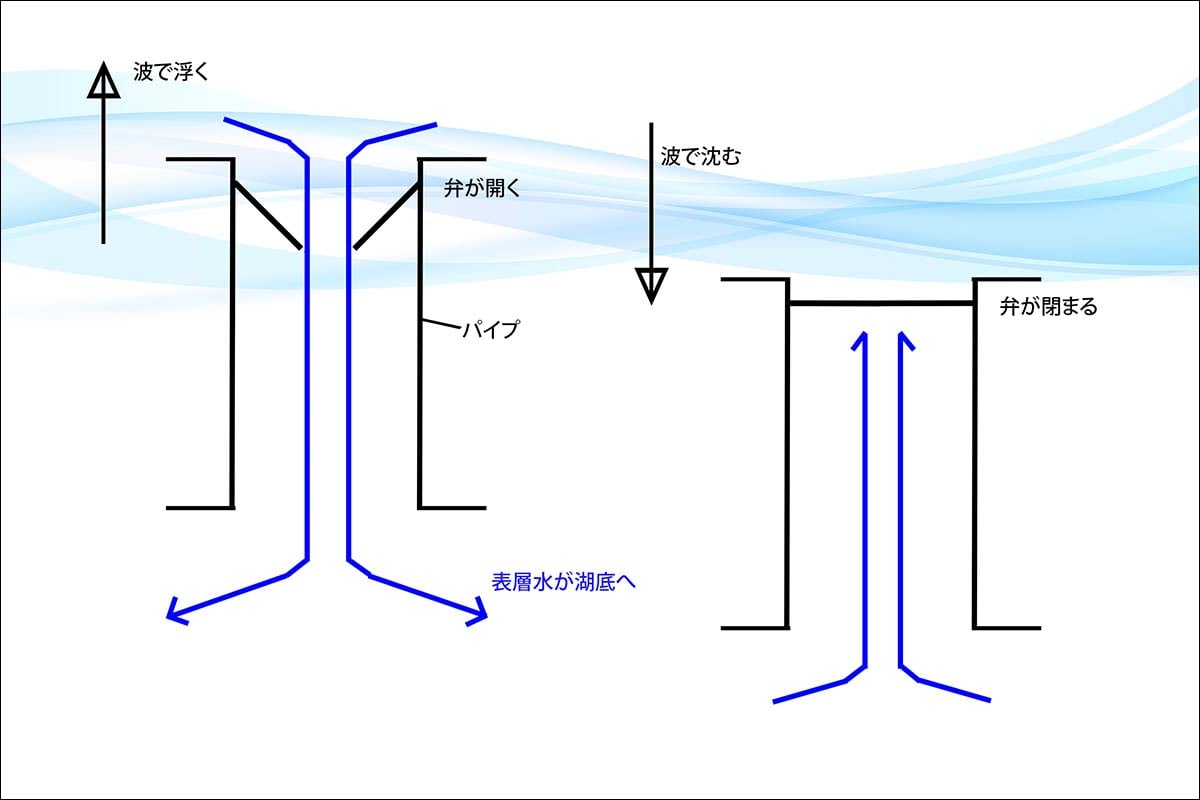

仕組みを簡単に説明すると、内側に弁があるパイプを備えたポンプを独自開発。ポンプを水中に設置し、波浪で上下させて、酸素を多く含んだ冬の冷たい表層水を湖底へ送る。

浮上時には弁が下向きに開き、表層の水が勢い良く下へ流される。反対に、沈下時には弁が閉まり、水が上に戻らないようにする。

開発予定のポンプの略図(熊谷氏の話を基に筆者作成)

波力は、琵琶湖が持つ自然のエネルギー。再生可能で、温室効果ガスも大気汚染物質も排出しない「クリーンエネルギー」だ。熊谷氏は「琵琶湖の水流や波のエネルギーは、ほとんど使われてない。そのエネルギーを効率的に、湖自身の環境保全に使えたら良いのではないか」と話す。

湖での実施は世界初

プロジェクトでは同時に、深呼吸がうまく行われなくなった湖の状況を把握するため、湖底に計測装置を設置し、水温と酸素濃度の変化を調査。水中カメラを使って湖底の様子も長時間撮影する。得られた調査結果は、ソーシャルメディアなどに掲載し、琵琶湖の現状を世界中に発信する予定だ。

魅力的なプロジェクトだが、前途多難だ。波のポンプを使った類似の試みは、アメリカや中国では既に実施されているが、日本では初めてとなる。湖で行うのは世界初という。

「アメリカでは、海の冷たい深層水を上げることで海面の温度を下げ、ハリケーンの勢力を弱める研究が行われている。上の水を下げるプロジェクトはあまりない。われわれは、それを試行錯誤しながら少しずつ進めていく。初めてなので、失敗するかもしれない。」(熊谷氏)

さらに大きな課題が、資金面だ。「上の水と下の水が完全にひっくり返るためには、一時的にアマゾン川ぐらいの流量が出ないといけない。実験段階でもポンプのスケールアップ(規模拡大)が必須だが、お金がないと出来ない」と語る。今後の資金調達のめどが立たないため、プロジェクトの具体的なタイムラインは未定という。

それでも熊谷氏は、滋賀県琵琶湖研究所(現 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)などでの勤務を通じて、湖が抱える様々な環境問題を目の当たりにしてきた。「課題は山積しているが、今やらないと将来世代に被害が及ぶ。何もしない訳にはいかない」と述べ、粘り強く取り組む構えを示した。

琵琶湖は温暖化の影響が表れた「生きた教科書」

このプロジェクトにはもう1つ、大きな目的がある。子供たちへの環境教育だ。 ポンプの開発や計測活動には、科学技術振興機構(JST)の次世代科学者育成事業「JSTジュニアドクター育成塾」の小中高生も参加する。「未来の科学者」と一緒に取り組むことで、環境問題への意識を高めてもらい、解決に向けて活躍できる人材を育てる。

「琵琶湖は、温暖化の影響がはっきりと表れている数少ない湖の1つ。まさに生きた教科書だ。教材として、こんなに良い湖はない」と熊谷氏は指摘。「今起きている環境変化の影響を最も受けるのは、今の子供たち。自分たちで克服してもらう必要があり、今から準備しないといけない」と語った。将来的には琵琶湖だけでなく、同様の問題を抱える世界中の湖沼へプロジェクトを展開することも目指している。

参考:認定NPO法人びわ湖トラスト プロジェクト紹介:クリーンエネルギーで琵琶湖の危機を救う

熊谷 道夫(くまがい みちお)

1951年生まれ。京都大学理学博士。英国サウサンプトン大学、滋賀県琵琶湖研究所などを経て現在、立命館大学 総合科学技術研究機構 琵琶湖・環境イノベーション研究センター教授・NPO法人「びわ湖トラスト」事務局長。研究内容は地球物理学、陸水学、自律型水中ロボット、地球温暖化。 琵琶湖の環境調査や生物多様性の保全、環境教育に取り組む。著書に「世界の湖沼と地球環境」(古今書院)、「琵琶湖は呼吸する」(海鳴社)など。

コメント